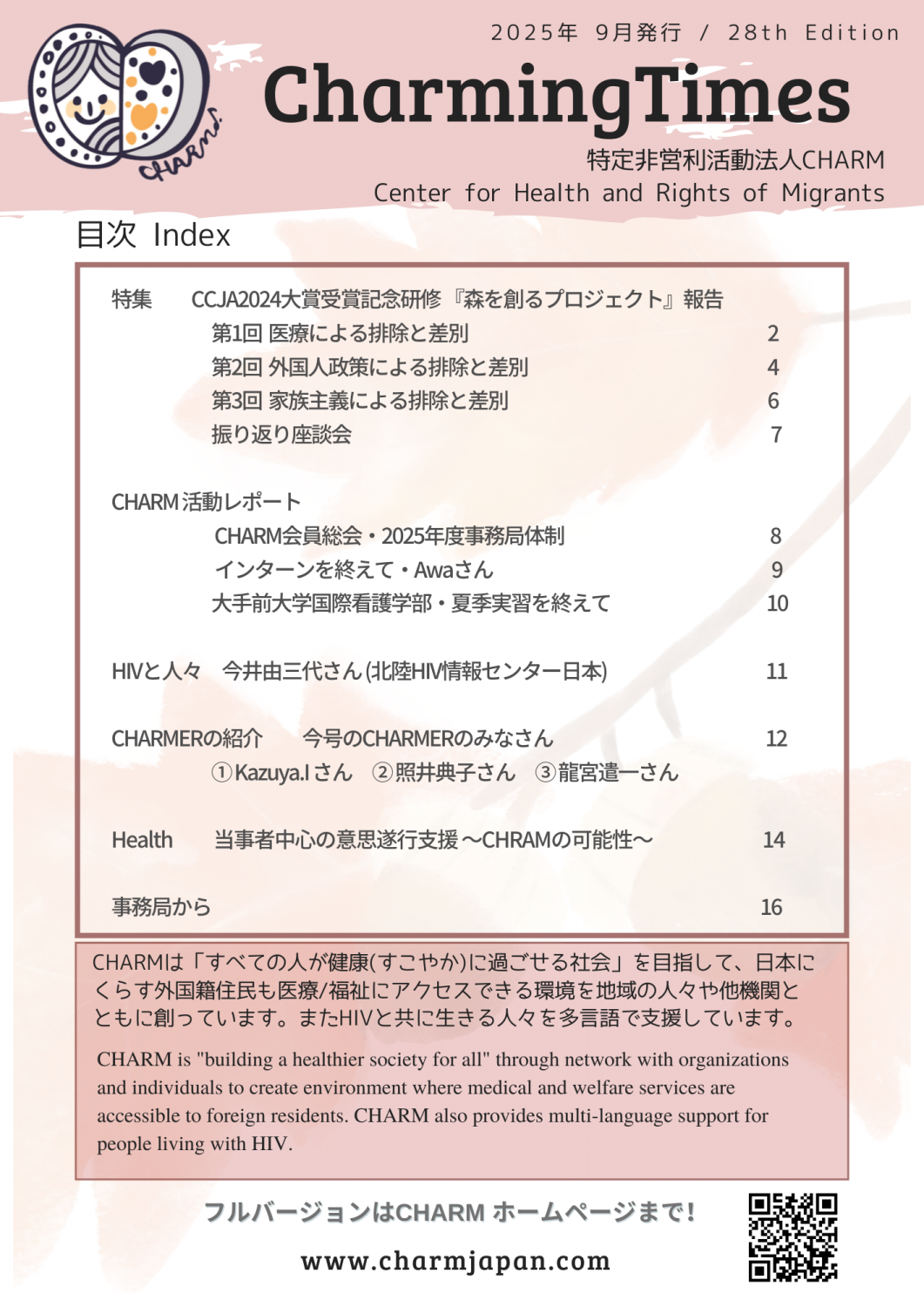

<2025年9月発行 / 28th Edition>

目次 Index

- 特集: CCJA2024大賞受賞記念研修 『森を創るプロジェクト』報告

第1回研修: 医療による排除と差別

第2回研修: 外国人政策による排除と差別

第3回研修: 家族主義による排除と差別

研修番外編:振り返り座談会 - CHARM 活動レポート1: CHARM会員総会・2025年度事務局体制

- CHARM 活動レポート2: インターンを終えて・Awaさん

- CHARM 活動レポート3: 大手前大学国際看護学部・夏季実習を終えて

- HIVと人々: 今井由三代さん (北陸HIV情報センター日本)

- CHARMERの紹介: 今号のCHARMERのみなさん

- Health: 当事者中心の意思遂行支援 ~CHRAMの可能性~

- 事務局から: 事務局からのご案内(会費、サポーター費納入のお願い など/編集後記)

⬇ PDF版をダウンロードしていただけます。⬇

Charming Times No.28 (PDFバージョン)

– 特集 –

CCJA2024大賞受賞記念研修 『森を創るプロジェクト』報告

● 第1回研修:医療による排除と差別

竹野翠 (CHARM事務局)

2025年5月31日~6月1日にCHARM主催研修「排除と差別はどこから…?」の第1回「医療による排除と差別」を実施しました。第1回は宿泊研修で行われ、岡山県にある国立療養所邑久光明園(おくこうみょうえん)にて行われました。参加者は事務局を含め24名でした。

1日目は園に到着後、邑久光明園園長の青木美憲さんに「ハンセン病の歴史と今」というテーマでご講演いただきました。私自身、ハンセン病という感染症の名前や感染者に対する差別があったことは知っていましたが、感染が判明した人を国がどのように扱い、その人たちが療養所の中でどんな生活を送っていたかは知らず、園長のお話に大きな衝撃を受けました。ご講演の中で国家賠償請求訴訟についてもお話がありました。「らい予防法」は違憲であるとしてハンセン病元患者さんやそのご家族が国を相手に裁判を起こし、その結果同法による強制隔離政策は患者さん及びご家族のあらゆる権利を侵害し、社会からの差別、偏見を助長させる行為であったと国は責任を認め、謝罪しました。強制隔離政策は青木園長が療養所で働く以前からの政策であり、実際にご自身が患者さんたちを差別的に扱ったわけではないのに、国から雇われている職員として「自分は被告側の立場にあり、ハンセン病の歴史は自らにも責任がある」と仰ったことがとても印象に残りました。「過去の人間が悪い」「制度が悪い」ではなく、真摯に入所者の方、そして、ハンセン病の歴史に向き合っておられる園長の姿勢に、果たして自分は、自分が取り組む問題に対してどこまで自分ごととして向き合うことができているだろうかと省みました。

ご講演の後は園内を見学させていただきました。邑久光明園は瀬戸内海に浮かんでいる長島にあります。美しい海を挟んで見える対岸の景色をどのような気持ちで見つめていたのだろうか、と入所者さんの気持ちを考えるだけで胸が詰まりました。

その後はCHARM理事長の松浦基夫が「エイズに引き継がれた負の歴史」というテーマで講演しました。ハンセン病とHIVに共通しているのはどちらも決して感染力が高くない感染症であるということです。しかし、感染対策という名のもとの「管理」により感染者は社会的な烙印を押され、人々は必要以上に恐れを抱くようになりました。医療者・支援者のさりげない一言が感染者へスティグマを内在化させる可能性があるということも印象的でした。松浦理事長の講演の後は青木美憲園長も交えて交流会を行い楽しいひと時を過ごしました。

2日目は小グループに分かれて参加者のみなさんが感じたこと、日常の課題とのつながりを共有しました。ディスカッションを通して、差別をする人はもちろん知識がないということもありますが、自分自身も含めて「人」を大切にすることが苦手な人なのではないかと感じました。自分が他の人を大切にするのと同じように、自分自身も他の人から大切にされるべきであるという認識、つまり人権意識が欠落すると差別が起こるのではないかと感じました。人権、全ての人が生まれながらに持っている権利について、言葉の表面的な意味だけではなく本質的な「何か」を私は今回の研修で掴み始めた気がします。

● 第2回研修:外国人政策による排除と差別

オンバダ香織 (CHARM事務局)

ジリジリとした夏の強い陽射しが降り注ぐ7月12日土曜日の朝10時、JR鶴橋駅に32名の参加者が集合しました。まずは鶴橋からコリアンタウンの間の歴史と文化を知るために、美味しそうなキムチの匂いが漂う、迷路のような商店街をぬけ御幸森天神宮へ。この神社は日本と朝鮮半島が古代から交流があったことを伝え、多文化共生への思いを込めて建立されたそうです。多くの人で賑わうコリアンタウンの近くでしたが、御幸森天神宮、というだけあって、街中なのに森の中にいるような静けさもあり、暑い中でしたが身も心もスッキリとする癒やしの空間でした。そして街歩きでお腹も空いたところでランチタイムとなり、近くにあった韓国料理屋さんで私は何の迷いもなく冷麺を注文しましたが、暑い日の冷麺は格別に美味しかったです。

韓国料理でお腹を満たしたあと、在日韓国基督教会館に向かいました。午後の研修はコリアNGOセンターの郭辰雄さんから「第二次世界大戦後の外国人政策」をお聞きし、そのあとグループディスカッションで「私のアイデンティティ、私の特性、私のルーツ」を語り合うというものでした。まず郭さんのお話では外国人政策という名のもとの差別やヘイトスピーチについて、その実態をお聞きしましたが、なぜそのような考えに至るのか、なぜそれに賛同する人たちが生まれ、後を絶たないのか。

「多文化共生」という言葉が一般的にも広く使われるようになっても、まだまだ差別や排除の意識が社会に蔓延っていることに、本当に残念で仕方がない気持ちと、国籍とは一体何なのか?と、憤りと悲しみが入り混じった感情が込み上げてきました。特にヘイトスピーチの動画は衝撃的であり、直視するのが辛かったです。またそのような日本社会の中で、ご自身のルーツを隠して生きてきた在日の方々の暮らしや思いをお聞きすると、自分がその立場であったらどうだろうか?と考えずにはいられませんでした。自分の国籍が周囲に知られたらどんな目にあうかわからない、という恐怖は、個人的な感情を超えてコミュニティにも影響を及ぼします。また自分の暮らしの中に安心できる場がないと、夢や希望を持って生きることも難しくなると思いますし、人として尊厳を持って生きることが出来ないように追い詰められた方々のことを思うと、胸が詰まる思いがしました。

最後はテーマに沿ってグループディスカッションを行いました。自分の「アイデンティティ」「特性」「ルーツ」はよく耳にする言葉ではありますが、それをもとに自分を表現すると、個人の深い部分であったり、今のその人をつくるもととなった経験や価値観が存在していたり、他の方の大切なお話を聞かせていただく貴重な機会となりました。

その場で何か答えを導き出すようなディスカッションではありませんでしたが、ただただ「知る」という機会があるだけでも、先入観や誤解、偏見に気づくことは出来る、ということを改めて感じることが出来ました。シリーズ二回目の研修でしたが、お互いのことを知るきっかけにもなり、参加者同士のつながりが深まりつつある中で、これから皆さんとどんな森を創ることになるのでしょうか。

これからが楽しみです。

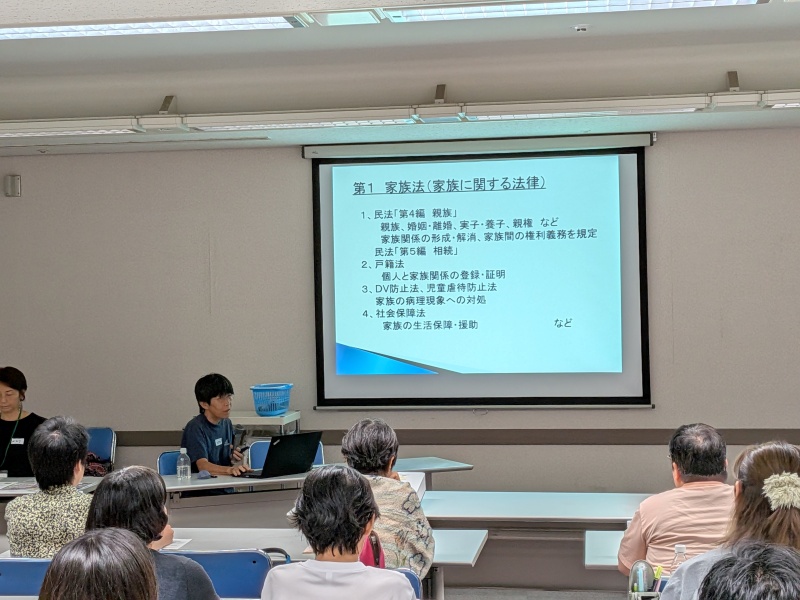

● 第3回研修:家族主義による排除と差別

前田圭子 (CHARM事務局)

2025年9月20日(土)午後1時30分から大阪のドーンセンターにてCCJA2024大賞受賞記念研修・森を創るプロジェクト第3回『排除と差別はどこから』を開催しました。5月から始まった研修は今回が最終回となります。参加者はゲスト、スタッフを含め全部で52人でした。

はじめに『家族主義による排除と差別』の観点から「性別とマジョリティーとマイノリティー」について産婦人科医の藤田圭似子さんからのお話がありました。性別の5つの側面の説明や、LGBTQの説明の他、SOGIEという概念の紹介がありました。

藤田さんからセクシャルマイノリティーを知るためのおすすめの本を紹介いただきましたので記載します。

・差別は思いやりでは解決しない ジェンダーやLGBTQから考える (集英社)

・トランスジェンダー入門 (集英社新書)

・トランスジェンダーと性別変更 これまでとこれから (岩波ブックレット 1090)

・トランスジェンダーQ&A: 素朴な疑問が浮かんだら

もう一つのお話は「家族に関係する法律」ー今も残る「家制度」と家族主義ついてー弁護士の吉田容子さんからご紹介をいただき、戸籍法の制定の背景や、後からできた民法との関係、そして、そこから見えてくる夫婦同氏強制の課題などをまとめていただきました。

どちらのお話も私たちが日々生活する上で、当然のこととして違和感を持たず、マジョリティーが持つ特権が多々あるということに気づかされました。

後半は「ヒューマンライブラリー」という試みで、プログラムを進めました。社会的マイノリティーの人々を《本》に見立て、参加者は読者として《本》のヒューマンストーリーを聞いて少人数で対話をするというものです。7人の方々が《本》となり、グループに分かれてそれぞれ2冊の《本》を読みました。司書役の人が進行と対話のケアをしました。読者はこの「ヒューマンライブラリー」で多様な生き方の一端に触れました。

読者にどのような気づき、理解があり、感想を持ったのか、それぞれの胸に秘めて解散となりました。

● 研修番外編:振り返り座談会

9月24日(水)に『森を創るプロジェクト』を主催したCHARMスタッフが集まり、5月から9月までに実施した全3回の研修について振り返り、それぞれ思ったことを語り合いました。

・研修テーマの「排除と差別」について、そもそもなぜ人は排除や差別をするのか、差別する人の心理が理解できない、しかし差別する人が一方的に悪なのではなく、その人々にも自分が大切にされた経験がないのではないか。一方、差別する人と差別しない人、自分の価値観で線を引いてしまっては差別する人と交わることなく、ずっと平行線のままで解決に至らない。単なるレイシストと非難して終わるのではなく、私たちは知性と理性で次のステップに進み、どう乗り越えていくのか考え行動していかなければならないと研修から学びました。

・各回の研修で実際にその場に身を置くこと、当事者の話を傾聴すること、すなわち出向いて出会うことが自身の理解をさらに深め、大切な経験になりました。

・同じ場所でもガイドが変わると視線が変わるので多様な見方ができること、グループ別の話し合いで家族の関わりの大切さや家族の関係性を見直すことに至ったのは新鮮な驚きでした。

・最近は外国人バッシング、排斥などが声高に叫ばれ、多文化共生を謳われていた時代から右傾化しつつあリます。知らないことで怖さを感じることもあリます。日常から多くの多様な人々と出会い友となっていれば互いを理解し、差別も生まれないのではないか。

・知らないことで自分の視野を狭める、まずは知ることが大事。考えが違う人もリスペクトする。知らないこと、あるいはすでに知っていると勘違いすると人を傷つけることになります。永遠に学び続ける姿勢が大切です。

・3回目のヒューマンライブラリーという新たな手法から多くを学びました。例えそれが辛い悲しい過去であったとしても自分を『本』として語ることで消化され整理され、過去も自分を構成する一部であることがわかります。ヒューマンライブラリーは『本』と読者の力を共鳴し引き出す可能性があると思いました。

今回の公開プログラムは、参加者だけでなくCHARM自体がその場に出向き、より多様な人々と出会わせてくれました。またこのようなプロラムを継続していけると良いと思います。

– CHARM活動レポート –

●CHARM 活動レポート1

1-①CHARM会員総会

CHARM会員総会2025は、2025年6月7日(土曜日)午後2時~2時30分まで在日大韓基督教会大阪北部教会1階集会室を会場に開催されました。

今回も遠方の方にはリモートでの参加を可能としました。

総会は正会員数41名の内、出席者17名、 委任状18名で正会員総数の2分の1以上の出席があり成立しました。

理事長の松浦基夫が開会宣言をし、議長には理事から福村和美が選任され、議事を進めました。

- 議事は

第1号議案 2024年度事業報告の件 - 第2号議案 2024年度決算報告の件

- 第3号議案 2025年度事業計画および活動予算案の件

- 第4号議案 理事の重任および監事の選任の件

- 第5号議案 定款変更の件

の全てが全員異議なくこれを承認し、可決されました。 - 第6号議案として議事録署名人2名(オンバダ香織、庵原典子)が選任されました。

上記により、新たに理事長に武田丈さんが選任され、理事長は松浦基夫さんと二人体制となり、監事に磯邊和也さんが選任されました。

監事をされていた三保俊幸さんが退任され花束の贈呈が行われました。

総会は14時30分に終了しました。

前半終了後、エスニック料理を美味しくいただき、久しぶりにお会いする皆さんと談笑しました。

後半のフォーラムは理事、職員を交えて行われた拡大理事会の報告、CHARMの次の20年と進み、これからのCHARMについて小グループに分かれ様々な意見を出し合いました。

1-②2025年度事務局体制

理事会

理事長: 松浦基夫、武田丈

理事 : 中萩エルザ、白野倫徳、福村和美、川名奈央子、エレーラルルデス

監事 : 磯邊和也

事務局長: 青木理恵子

スタッフ: 前田圭子、プラーポンキワラシン、庵原典子、三田洋子、竹野翠、オンバダ香織、宮本珠美

●CHARM 活動レポート2

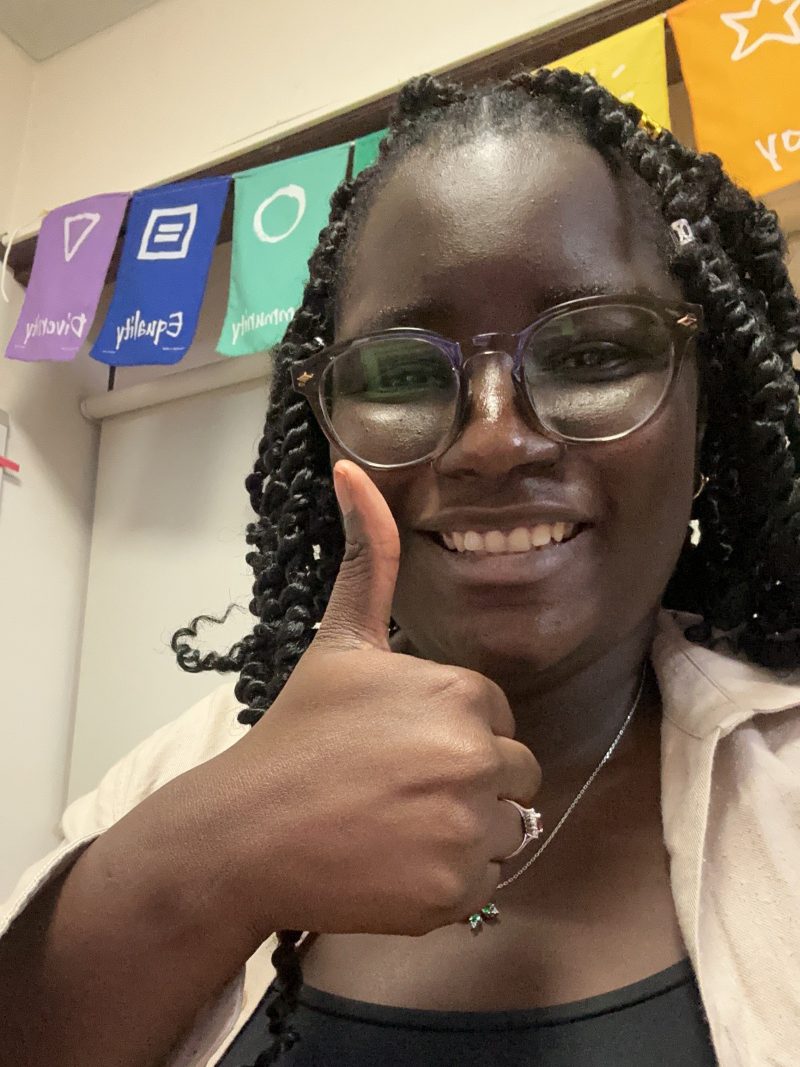

インターンを終えて・Awaさん

Learning in Osaka that Caring is being Human

This time last year, I took my first train from my apartment in Osaka, which I had moved into the day before, to NPO CHARM. I was tired but filled with excitement and questions about how to adapt and be respectful to my coworkers and CHARM’s mission. From my very first week, I realized CHARM was unlike anywhere I had ever worked. The office buzzed with kindness, resilience, and empathy. My colleagues had dedicated years of their lives to serving others and showed me what it meant to lead change at a grassroots level. In a world grappling with inequality and division, they reminded me that the most powerful transformations often happen quietly, through small, persistent acts of care. I don’t think I will ever find a team like this again. As I write this, I’m thinking about my first event, a women’s retreat. It was a time of deep connection and bonding. Although I wasn’t fully understanding everything that was going on around me, I could feel the love and care. We laughed, sang, and shared stories late into the night. I could feel the warmth and solidarity in the room. It was in that moment that I knew this year would be extraordinary. It was then that I knew this year would be special.

And unique it was. Over the nine months, my work and learning at CHARM opened doors to experiences I never anticipated. I went to Tokyo for a major HIV conference, and it was mesmerizing to be surrounded by knowledge from all over the world. I had the humbling opportunity to shadow renowned physicians in hospitals, gaining a new perspective on patient care. I worked on a project that made a significant difference, making testing more accessible and user-friendly. I even stood on the grounds of Oku Komyoen Sanatorium, an island once used to isolate people with leprosy, a place heavy with history and loss. Each experience deepened my understanding of why CHARM’s mission mattered. Healthcare extends far beyond medicine. Many of my colleagues spent long hours offering counseling, advocating for patients, and simply being present for people who felt invisible. Watching their quiet dedication reshaped my own vision of care.

Beyond work, I was also learning how to belong. Being Black in Japan came with moments of curiosity and discomfort. Sometimes strangers snapped photos of me on the train without asking. Other times, my presence was met with polite distance. Yet at CHARM, my coworkers created a space where I was seen not as an outsider, but as a teammate and a friend. Their openness reminded me that inclusion isn’t a concept but a daily practice. When I first came to Japan, my only goal was to learn. I left with much more. CHARM gave me a purpose, a sense of belonging, and a new perspective on what it means to serve others. My nine months in Osaka are now part of my story, etched deeply into who I am. And though I’ve left, I carry the lessons and hope I found there with me always.

(機械翻訳 (by deepL))

大阪で学んだ「思いやりこそ人間らしさ」

ちょうど一年前、前日に引っ越したばかりの大阪のアパートから、初めて電車に乗ってCHARMへ向かった。疲れはあったが、同僚やCHARMの使命にどう適応し敬意を示すか、胸は興奮と疑問でいっぱいだった。初週から、CHARMがこれまで働いたどこの職場とも違うと気づいた。オフィスには優しさ、回復力、共感力が満ちていた。同僚たちは人生の年月を他者への奉仕に捧げ、草の根レベルで変革を導く意味を私に示してくれた。不平等と分断に苦しむこの世界で、最も力強い変革は往々にして、ささやかで持続的な思いやりの行為を通じて、静かに起こるのだと気づかせてくれた。こんなチームに再び出会えるとは思えない。これを書いている今、初めて担当したイベントである女性交流会を思い返している。それは深い繋がりと絆が生まれた時間でした。周囲で起きていることを全て理解できてはいなかったけれど、愛と気遣いが感じられました。私たちは夜遅くまで笑い、歌い、物語を分かち合いました。その場に満ちる温もりと連帯感を肌で感じました。その瞬間、この一年が非凡なものになると確信したのです。この年が特別な年になると悟ったのです。

そして確かにユニークな年となった。9ヶ月の間、CHARMでの仕事と学びが予想もしなかった経験への扉を開いた。東京で開催された大規模なHIV会議に参加し、世界中の知識に囲まれることに魅了された。病院で著名な医師たちの診療に同行する謙虚な機会を得て、患者ケアに対する新たな視点を得た。検査をよりアクセスしやすくユーザーフレンドリーにする、大きな変化をもたらすプロジェクトに携わった。かつてハンセン病患者の隔離施設だった国立療養所邑久光明園の敷地にも足を踏み入れた。歴史と喪失感が重くのしかかる場所だ。こうした経験の一つひとつが、CHARMの使命の重要性を深く理解させてくれた。医療は薬を超えた領域に及ぶ。同僚の多くは、カウンセリングや患者の権利擁護、そして「見えない存在」と感じる人々のそばに寄り添うために、長い時間を費やしていた。彼らの静かな献身を見ることで、私のケアに対する考え方は一変した。

仕事以外では、居場所を見つけることも学びました。日本で黒人であることは、好奇心と居心地の悪さを伴う瞬間をもたらしました。電車で見知らぬ人に無断で写真を撮られることもあれば、丁寧な距離を置かれることもありました。しかしCHARMでは、同僚たちが私を部外者ではなく、チームメイトであり友人として受け入れてくれる空間を作ってくれました。彼らのオープンな姿勢は、インクルージョンが概念ではなく日々の実践であることを思い出させてくれました。日本に来た当初、私の目標はただ学ぶことだけでした。しかし去る時には、それ以上のものを得ていました。CHARMは私に目的と帰属意識、そして他者に奉仕することの意味についての新たな視点を与えてくれました。大阪での9ヶ月は今や私の物語の一部となり、深く刻み込まれています。去ってはしまいましたが、そこで得た教訓と希望は、これからもずっと私と共にあります。

●CHARM 活動レポート3

2025年度 大手前大学国際看護学部・夏季実習を終えて

三田洋子 (CHARM事務局)

7月28日から8月1日までCHARM事務所にて夏季実習を行いました。

今回の目標は『在日外国人の健康課題・支援の方法について、CHARMの活動から学ぶことができる』具体策は「在日外国人が性感染症検査を希望する場合、大阪市の保健福祉センターなどへ繋がることが困難な現状がある。その問題は言葉の壁、社会的背景、文化などである、スムーズに検査を受けることができる外国人向けのチラシを作成することで、外国人の現状、性感染症や検査の必要性を理解し、外国人が日本で安心して暮らすための支援活動の在り方を学び理解を深める」としました。では、校外実習は初めてという1年生5名の学生さんたちの実習を覗いてみましょう。

HIV/AIDSは怖い病気、治療できない、私にはあまり関係ない病気、自分とはかけ離れた印象を持った学生たちが最終日はどう変化するのでしょうか。CHARMスタッフからの学びでは、自分が外国に行って病気になった時に診察予約をネットで探してみるという授業で、言葉の壁にぶつかってしまい予約ができず困りはて外国人の立場を理解できた。日本に仕事や留学で来る人たちの現状、他国の文化、支援方法、HIV/AIDSの歴史や現状、紛争について、性奴隷とはなど、今まで自分たちの知らなかった世界の現状について考える機会になった様でした。終盤には、無料検査を受けに来た相談者となって、ロールプレイングを行いました。相談者となった学生たちの想像力は豊かで、相談の問題もそれぞれが考えたナレーションで、今までの受講の核心をついた相談でした。不特定多数との性交を行い感染が不安で検査に来た。薬物の注射針の使い回しをしたHIV 感染が不安で来た。陽性になった時に母親に相談しようと思うがどう話したらいいのか。性交時に予防してほしいことを相手に言えなかったので感染不安が心配で来た。相談者になりきりロールプレイングを展開したことで、その人の気持ちに共感できたと5人が良い経験であったと答えました。そして、この学びが在日外国人の健康課題や支援について自分なりに考えて自主的に行動できるようになりたい。HIVの正しい知識が学べた。身近に感じることができ共感できる様になりたい。在日外国人とのコミュニケーション、文化、言語の壁を前にどう学ぶか、どう考えていくかナースになった時に応用したいと感想が出ました。

最終日には自分たちが外国人に向けた性感染症の検査をするための「チラシ作成」への発表に繋げることができました。チラシのコンセプトを考え、目を引く色を考え、言葉の壁を打開するためにまんが絵を工夫し、学生らしいものができあがりました。今回の実習で外国人を中心とした多様性、文化的、社会的、歴史的背景を理解することができ、また健康への支援、活用できる社会資源を知り、そこで求められる看護の役割について学生たちなりに考えることができたのではないでしょうか。最初の彼女たちの自分には関係のないこと、HIVは怖い病気の答えが、継続内服で変わりない生活ができる。結婚も出産もできる。U=Uを知った。大学の中でHIVに関しては私たちが一番深く理解できた、と感想を述べていました。学生の目標で多かった「寄り添う」「共感する」を感じることができたのかもしれません。猛暑の日々でしたが、心も熱く燃焼できた実習であったと思います。

– HIVと人々 –

●今井由三代さん (北陸HIV情報センター日本)

皆様、こんにちは。私はNGOである北陸HIV情報センターの今井由三代です。

センターでの活動に携わり28年になります。1993年、薬害HIV訴訟にて被告側が全面的に責任を認め和解が成立、1997年に国による恒久対策の一つとして「エイズ医療体制の整備・救済医療」があげられ全国8ブロックにエイズ治療拠点病院が設置されました。北陸HIV情報センター(以下HHC)は同年より北陸ブロックのカウンセリング事業(主に保健所での陽性告知支援、受診支援)、2007年より生活支援事業、更に2023年からは北陸ブロック長期療養体制構築事業における患者支援団体として委託を受け活動しています。各医療・行政・福祉等関係機関と連携しながら、HIV/AIDSと共に生きる人々やそのご家族、パートナーの方々へ、ご自身の安心・安全が守られ、希望する場所で希望する暮らし方が出来る様に様々なサポートを提供しています。また外国にルーツのある方々への医療通訳支援派遣や受診同行支援、福祉サービスの手続きのお手伝い等々、既存の枠組みでは充分に支援が届きづらい所にも対応しています。CHARMさんにもお世話になっております。またアルモの家としての居場所支援、陽性者の方が気軽に集える場としてアルモカフェ(*1)を毎月第三水曜日に開いています。この場が一人一人が自分の生き方を認め合い、歩み出せる活力の場になればと思います。

私とHIVの出逢いは、1991年に金沢で行われたメモリアルキルト展です。そこで地元の血友病患者さんであり薬害被害者でもあったYさんから、HIV/AIDSや血友病の病気のことや、差別、苦難の歴史を教わりました。「キルト展が終わってから期待している」「関わった人の中から一人でも二人でもこのAIDSという病気を理解して、何らかの行動を持続し、社会の中で弱い立場の人を応援してほしい」と語られたYさんは1994年に亡くなられましたが、 キルト展に関わった金沢の人たちと一緒に、ヨットマンだった彼の「海へもどりたい」との思いを込めてキルトを縫いながら、命の尊厳、病気を超えて一人一人の生きた時間と歴史を重く感じたことを覚えています。亡くなった命と生きている私たちのいのちが結ばれている不思議な出逢いを頂きました。是非『エイズと生きる時代(池田恵理子著・岩波書店)』を参考にされて下さい。

HIV陽性者の方々の出逢いから35年。治療は大きく進歩し、病気を理解してもらうための啓発活動も続けられていますが、なかなか差別、偏見の壁は取り壊されていないと感じます。北陸という地方性もあるかもしれませんが、ある陽性者の方が「社会が病気やセクシュアリティを理解しない、認められないことが苦しい」と言われたことが心に響いています。出来ることは限られていますが、聞く姿勢、相手の気持ちを大切にする関わりを今後も大事にしていけたらと思います。

それからハンセン病回復者の方との出逢いも25年になりました。一年に一度ですが、岡山県の長島愛生園、沖縄県の愛楽園に通い、出逢いの旅を続けています。

最後に余談ですが、真宗大谷派聞善寺の僧侶でもあります。金沢に来ることがあればお寄り下さい。金沢駅から徒歩10分、古いお寺ですが宿泊も出来ます。美味しいお魚と地酒を楽しんで戴けると思います。

北陸HIV情報センター

住所:非公開

Email:jhcho@po3.nsknet.or.jp

URL:https://www.hokurikukyoten.jp/support/ngo.html

– CHARMERの紹介 –

今号のCHARMERのみなさん

CHARMERの皆さんを紹介するコーナーです。CHARMERとは日頃からCHARMに関わってくださっている会員、サポーター、当事者、そして事業に関わってくださっている全ての方々の総称です。

次はCHARMERのあなたにもお願いするかも知れません。その際はぜひご協力ください。

● 紹介項目

お名前

(1) CHARMとの出会い

(2) CHARMでしていること

(3) CHARMに関わってよかったこと

(4) 今後どのように関わっていきたいか

(5) 好き、またはおすすめの食べ物/本/その他

(6) CHARMへの思いや、他のCHARMERのみなさんへの一言!

今回のCHARMERは下記の3名です。ご協力、ありがとうございます。

① Kazuya.I さん

(1) CHARMとの出会い

(答) Gayであり、HIV感染者であることで卑屈になり、自分を見失っていた時に、CHARMを知りました。青木さんをはじめ色んな方と関わることで自分の存在の大切さを改めて認識することができました。

(2) CHARMでしていること

(答) 今年の6月から三保さんに代わって監事の任を拝命しました。色々と教わることが多いかと思いますが、よろしくお願いします。

(3) CHARMに関わってよかったこと

(答) 何かあった時に、話を聞いてもらえる、受け入れてくれる場所があることだけで、人は生きていく力が出ます。それを教えていただいたのがCHARMです。大変感謝しております。

(4) 今後どのように関わっていきたいか

(答) 自身の経験をお伝えしていけると良いなと思ってはいますが、なかなかその勇気が出ないままです。これからはもう少し人と関わって、縁した方々に笑顔になっていただけるような活動を進めていきたいと考えております。

(5) 好き、またはおすすめの食べ物/本/その他

(答) 好きな食べ物は果物全般です(産地の方々と仲良くなって直送してもらってます)。

好きな本(作家)が遠田潤子・桐野夏生・千早茜・凪良ゆうです。

(6) CHARMへの思いや、他のCHARMERのみなさんへの一言!

(答) CHARMはとても大切な場としてずっと存在し続けていただきたいです。そのために私のできることであれば動きますので、いつでもお声掛けください。今後ともよろしくお願いします。

② 照井典子 (てるい のりこ) さん

(1) CHARMとの出会い

(答) 2006年から中国語の全国通訳案内士を始め2009年から医療ツーリズム、2015年から治療方面の通訳もしていました。コロナ禍で外出できなかった頃、知り合いの通訳さんがFacebookで紹介していた2021年のCHARM医療通訳研修に参加したことがきっかけです。

(2) CHARMでしていること

(答) 中国語の同席通訳及び遠隔通訳(ZOOM)をしています。

(3) CHARMに関わってよかったこと

(答) HIVだけでなく感染症について、正しい知識を学べたこと。日本で困っている外国人を病院、治療へ繋ぐ手伝いができ、同時に日本国内での広がりを抑えることに貢献できていること。また、CHARMの活動に参加してさまざまな方と出会えたことです。

(4) 今後どのように関わっていきたいか

(答) 今後も通訳をすることで、患者さん自身に正しい知識と自分を大事にすることを理解してもらえたらうれしいです。治療に繋がった患者さんからまた別の感染者が治療に繋がるように、そして予防知識もCHARMの活動を通して更に広まるよう貢献したいです。

(5) 好き、またはおすすめの食べ物/本/その他

(答) 最近は特に和食が好きです。今、角田光代さんの「源氏物語」を最初から読み直しています。その後は「蒼穹の昴」を読む予定です。

(6) CHARMへの思いや、他のCHARMERのみなさんへの一言!

(答) CHARMの活動に関われていることをうれしく思います。今後も通訳として活動に参加します。CHARMの皆さんとの出会いを楽しみにしています。

③ 龍宮遣一 (りゅうみや けんいち) さん

(1) CHARMとの出会い

(答) かれこれ31年前、カウンセリングで榎本てる子さんに出会ったのがきっかけです。

(2) CHARMでしていること

(答) 依存からの回復活動を支援側と当事者として参加をしています。

(3) CHARMに関わってよかったこと

(答) 多国籍の方の出会いや、自身が経験してこなかったことを経験された方との出会いと繋がれること。

(4) 今後どのように関わっていきたいか

(答) これからも今までと変わらずに関わらせて頂けたらと思っています。

(5) 好き、またはおすすめの食べ物/本/その他

(答) 好きな食べのもは、まぐろ(刺身・寿司)。

書籍は、ツナグ。

(6) CHARMへの思いや、他のCHARMERのみなさんへの一言!

(答) 私みたいなややこしい奴でも嫌な顔をせずに関わって下さって本当にありがとうございます。これからも、私のように人生の路頭に迷った人が現れた時には、手を差し伸べて頂けるとありがたいです。温かい眼差しと手をいつでも差し伸べて頂ける場所であり続けて頂けると嬉しいです。微力ながら私もそうなれるように生きたいと思っています。

– Health –

●当事者中心の意思遂行支援 ~ CHARMの可能性 ~

伊藤悠子 (大阪府済生会泉尾病院 リエゾン・コーディネーター,看護師/公認心理師)

1. 自己紹介

こんにちは。伊藤悠子と申します。CHARMへの参加は、「土曜日常設HIV抗体検査相談事業」設営の手際や工夫が腕の見せどころだった合同ビル時代あたりからです。当時は「大阪府市同和地区医療センター芦原病院」という、保健、福祉、教育にまたがる大阪の公衆衛生の前線で、看護師として勤務していました。外科、小児科をはじめ各科で働き、大阪市によって病院が民間移譲される直前まで、疾病よりも健康に力点を置いた女性科外来「女性と思春期こころとからだの相談室」を拠点に、診療報酬に依らない仕事は各種助成金を得て、「来院する人を待つだけでなく、必要としている場所に出向く」事業を継承していました。

現在、児童相談所との協働で子どもの虐待にかかわる仕事のかたわら、大阪市大正区にある大阪府済生会泉尾病院で「リエゾン・コーディネーター」として勤務しています。その役割は、臨床の場において途切れがちな、見えなくなるものや声をつなぐことです。多岐にわたる仕事の一つが、治療や療養方針を決定する際、正解がないような難しい場面のコンサルテーションです。主治医や医療者だけで判断しない方がよいケースでは、患者さんと(時には本人の重要他者もまじえて)一緒に検討する「臨床倫理カンファレンス」を準備し、対話を深めるコーディネートを行います。

また、医療者にとっては当たり前の慣例や、標準医療の常識に対して、患者と家族の文化がぶつかる場面もしばしば起こります。標準医療は、再現可能性を大切にし、平均化された情報の見方、エビデンスで物事を判断します。患者さんの「なんとなく調子が悪い」表情の硬さや、「どうも気がすすまない」など個人的な体験は、治療に伴うものでも科学的なデータではないという理由で軽視されがちです。治療が軌道を外れないよう、客観的評価は大切ですが、数量データの結果のみを過信すれば、権威の押しつけになりかねません。

インフォームドコンセント、意思決定は、本人が理解できる環境と内容による十分な説明を受け、双方に了解しあうものです。さまざまなケースに応じて、直接の治療に当たらないコーディネーターが間に入って両者をつなぎます。ときに双方、伝わるように情報を整理し、かかわる人たち自身が、対話的に問題解決していくことを支援します。とくに、人生の最終段階における本人らしい選択を後押しする臨床倫理に、第三者の存在は重要です。そこで、CHARMが大いに活躍できる「医療と生活にちなんだ社会貢献」について、財政基盤の観点からも検討の価値ありの発案があります。

(loose translation;Walk so that things go peacefully and quietly.)

榎本てる子さんとは彼女の大学時代、ともに10代の頃、

日雇い労働者の街、大阪釜ヶ崎で出会っています。

2. 臨床のbridge builder

それは、成年後見人です。この制度自体は財産管理中心に作られたものであるため、医療上何らかの決定が必要となったとき、後見人は利害関係者とみなされないよう、通常、関与しません。しかし、認知機能や判断能力低下によって、本人が不利益を被ることがないよう支援し、さまざまな契約や福祉サービスの利用を支援する役割は、すでにCHARMが行っているのではないでしょうか。

家族と離れた単身者が増えている今、医療機関では、治療選択上、支援が必要な人に後見人がいるとなれば、連絡を取ります。CHARMがサポートに入るなら、財産だけでなく、本人の意向にそった権利擁護の役割を果たし、必要に応じて、重要な人とのつながりをリエゾンすることも可能になります。

後見人の申し立て費用と後見人に対する月2~6万円の報酬は、本人負担が基本ですが、支払い困難な人が多いのが実情です。このため、自治体が本人の収入や資産に合わせて、一部あるいは全額負担する制度があります。福祉現場を中心に、「身寄り無し問題」に取り組まれ、厚労省は「ACP:アドバンスドケアプランニング」を推進しています。今後いっそう注目される成年後見人制度は、CHARMらしい開拓ができる分野かもしれません。

– 事務局から –

●2025年度CHARM会費、サポーター費納入のお願い&CHARMサポーターを募集中!

2025年度の上半期が終わります。会費、サポーター費の納入はお済みでしょうか?

CHARMは認定NPO法人の認定申請を提出しています。このことでCHARMの活動をより広くわかりやすく紹介し、「共感」をサポーターやご寄付という形で、皆さまに支援していただけますよう今後も努めます。

会費、サポーター費は年度ごとに一回納入をお願いしています。サポーターA/BはCHARMに相談することなく、毎年自由に変更することができます。納入時にAかBを明記してください。

・サポーター(賛助員)A 3,000円

・サポーター(賛助員)B 5,000円

・団体/法人サポーター 1口 10,000円

・正会員 3,000円

ホームページでご確認の上、銀行口座、コングラント経由からの納入も可能です。また、コングラントを通してサポーターは毎年の継続納入ができるようになりました。ぜひ、ご活用ください。

なお、正会員からサポーターへの資格変更、退会を考えている方は、その旨、ご相談ください。

こちらのリンクからアクセスできます。

⇒ www.charmjapan.com/join/

●寄付カードを作成しました。

CHARMの活動のための寄付をお願いするカードが完成しました。

イベントなどで 見かけられましたら、ぜひ手に取って、ご覧ください。よろしくお願いします。

寄付目的: CHARMの国境を越えても健康を守るサービスが途切れることがないためのすべての活動

コングラントのホームページからクレジット決済ができます。

⇒ https://www.congrant.com/project/charmjapan/2202

●訃報

会員 田守敏樹さん

これまで長らくCHARMの活動に参加された田守敏樹さんは2025年6月に逝去されました。ご冥福をお祈りします。

●編集後記

今号の特集でもあるCCJA2024大賞受賞記念研修(P.2-7)のテーマ「森を創るプロジェクト」の名の通り、「課題について共に学び、個々の木がつながり、助け合う森となる」ということで、3回の研修に様々な世代、背景をもつ方にご参加いただき、一緒に学びました。インターン(P.9)や実習の学生(P.10)も実習を通じて課題に触れ、今後「森」につながってくれることを期待しています。地域でHIV支援をされている今井さん(P.11)と今後も引き続き連携・協力し、「Health」の伊藤さん(P.14-15)の「当事者を中心」は、よりよい社会の実現を目指していきたいと感じられる内容でした。(ポ)